The Castle of Asterban アスタバンの城

わたしの友に捧ぐ。

a

わたしはゴロワーズ・カポラルをたしなみながら、たいへん広大な田園風景を背にしてローカル線に揺られている。それは──少なくとも、わたしの住むタリンの、マロニエ街並木通りの南50キロメートル先を走る、雄大にも程があろう平原の単線鉄道とくらべてしまえば──質素となりかねない小さな山の大きな谷をゆく「207号」という一両編成のディーゼル車、かれは可もなく不可もない鼓動をもって、しかし有機的に前進を続けていた。

日本、この極東の──地図上では──細く長い島に、わたしは長らく先入観を植えつけられていたのかもしれない。したがって旅に出でるまえに、歴史については厭になるほど身をもって痛感していたこの国の知られざる地理・地質をていねいに調査したつもりである。具体的には、首都東京をふくむ日本の富士山から北海道あたりまでには大きな溝(フォッサマグナ)地溝帯がみられ、その間隙に複数の大陸プレートと、プレート境界の証左となる火山が列をなしている。結果として、19世紀の大地震は都市の構造をオールクリアランスし、火山の噴煙により村と村人とを黒化させたというのだが、このなかば差別的ともとらえられる説には論拠がみられず、一様に頷くことを拒み続けている次第なのである。

心地よい振動に震える手もとには、半年前に国際郵便で届いた一通のレターがある。送り主は「セラー・アスタバン」、どうやらかれは日本人の「異界研究学者」であるらしい。名前の下にそのように記されていた。

「セラー・アスタバン」という名前は、わたしの知るかぎりでは、日本人らしくも東アジア人らしくもない名前だとファースト・インプレッションをこうむった。日本人名とは、一部の例外をのぞけば、アルファベットの母音と子音が交互に並列され、一音ないし三音をもってひとつの中国語記号、すなわち漢字として、3から5つのそれを書記するものだと認識している。ところがアスタバン氏は、そのうちの例外をもって全体を総括しているようにおもわれる。これは本名なのだろうか? かれなりの遊戯なのだろうか? わたしは、かれの役職を基底に後者の立場に属したく存じるものだ。名前だけでこれほど人間を語らせるものが他にいるまい。

レターには簡素な英語でこのように記されていた。

親愛なるミショー=マトゥリス博士

わたしはついに接近することが可能になりました、それは今日バルト三国において活発に議論されている〈類推の山を下山せよ〉試行の、ひとつの結論についてです。それは抜け穴のようなものです。なぜならわたしは、独自に開発した「異界観測機」のエラー、あるいはバグから〈下山〉に要する成分抽出の可能性を検証し、レポートとして終了しました。ひじょうに興味深い現象です。したがって博士には、ぜひともこちらにお出でになって欲しいです。わたしはあなたと会話をしたいです。交通費などはすべてわたしが勘定します。

わたしの家の行き方を説明します。

東京国際空港に降りたのであれば、あなたははじめに東京駅のさらに北、秋葉原駅へ鉄路で向かいます。秋葉原駅からは総武線で千葉駅(原文: Tiba Station)へ行き、房総西線で五井駅まで行ってください。五井駅からはローカル線小湊鐵道がのびていますから、あなたは上総三又駅(原文: Kazusa-Mitumata Station)までの切符を購入し、乗車してください。おそらく、英語は通じないと思いますから、あなたの身ぶり手振りに加えてこのレターが役に立つかもしれません。駅に降りたらば、あなたは日の翳る方向へ道路を進んでください。1キロメートル歩いたらすぐにわたしの家の存在を理解できるでしょう。

それでは。

1979. 6/10 セラー・アスタバン」

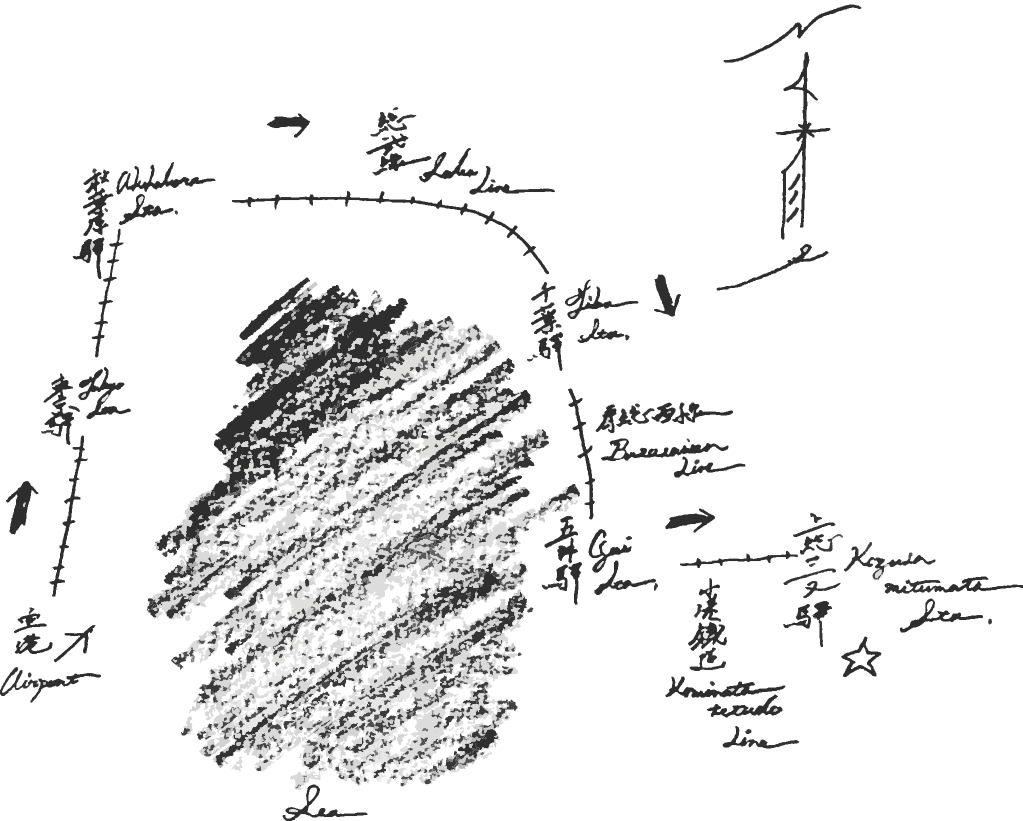

(裏側には、路線図と日英併記の路線名・駅名が記載されてあった)

アスタバン氏は数少ない〈異界観測〉の日本人エンジニアであり、また秀逸なことに、これらの研究を研究班なしにほぼ独自におこなってた。底なしの想像力と作業能率、スピードには、我々も感嘆の意を表さねばならないだろう。ところが、アスタバン氏の年齢、体型、生活水準、生活満足度、アイデンティティなど、わたしは全くもって窺えていない。このたびはかれとの業務的会談・研究交換の主たる目的に平行するように、そうした個人的な内面調査をも兼ねてゆかねばならないと痛感している。かれの死の報せが訪れたときに、いったい誰が、この権威的なキャビネを飾れるのだろうか。

見事に紫煙なる夕空の下に、わたしは「カズサミトゥマタ」駅に降り立った。ほかに5人ほどの日本人が一緒に下車し、わたしに奇異の視線を投げかけながら通りすぎる。おなじようなことが初めてプロヴァンスの或る村に来たときにもあったと記憶している。

ログハウス風の駅舎に取り残されたわたしは、しかし、この静寂の音に引き連れられた農夫の野焼きのかおり、淡色の平野に、たそがれずにはいられなかった。

木造の駅舎の壁に、あまりにも不自然で不恰好なヴィヴィッド・ピンクの箱がくっついていた。できることなら今すぐにでもこの奇怪な箱を撤去してしまいたい──そのほうが周囲の環境のためだからだ──はずなのに、わたしはすぐに、前面に描かれた個人的官能趣味の絵画に離れがたい引力を感覚し、これがわたしの匿していた趣味のひとつであり、アスタバン氏の愉快ないたずらとかれの調査能力の高さをうかがえるオブジェクトであって、打ちのめされたような気持ちになった。わたしはふたたび煙草を手にしたのだが、一箱購入したつもりがなぜか三箱になっていた。そして、そのうちの一本をたいへん美味しく喫するのであった。

●

〈類推の山〉からの下山、可能性は一歩先へ

アルヴァー・ミショー=マトゥリス博士を主任におくプロジェクト・チーム「下山」が、またひとつ、〈異界〉への入口を示唆する調査結果を発表した。

『類推の山』は、ルネ・ドーマルの死後1952年に刊行された小説であり、本プロジェクトが引用するひとつのベースとして標榜されている。数年前にチリの映画監督アレハンドロ・ホドロフスキーによる『ホーリー・マウンテン』が上映されたことも記憶にあたらしいが、本作はいわずもがな『類推の山』の権利をもって完成された作品である。

プロジェクト・チーム「下山」のスローガン「類推の山を下山せよ」は、現象から実在にいたるあらゆるパラレルな世界の相関性から逸脱する、まさしくアナロジカルなコンセプトを表現している。それはメタファーでもメトニミーでもアレゴリーでもシネクドキでもないものだ。新しい可能性を追及したいと多くの研究者が〈登山〉を進める現状の、ひとつのカウンターとして〈下山〉は存在する。ミショー=マトゥリス博士はいう、「だれもがある険しい山に登攀を試みるとて、結論は地質学研究所が建立した唯一の三角点にすぎないのです。たとえそれが、南半球にあるとされる不可視の神秘象徴的なものだとしても。だからわたしたちは、身を引く行為にポジティヴな意味を付加したい。」

研究レポートとして今回発表された「相対的副次世界線空間」は、異界理論における「副次世界線」の存在が現世界線と虚世界線のいずれかの延長線上に位置するのではなく、中間あるいはいずれかのセクションに属する仮定が可能なパラレル・アクション的性質を原理とし・・・・・・

《ウース・クルトゥール》誌より Apr. 2 1976

b

駅の西、直線道路と、いまに没しようとする太陽が直列しており、さながらレッド・カーペット──ほんとうに敷かれていたのかもしれかい──を、ミショー=マトゥリスはボイコットを受けた孤独な男優のように振る舞いながら闊歩している。ほどなくして1キロメートルを過ぎたところ、かれは突如、背後からベースボールに用いられるバット様の鈍器で一発の殴打を加えられた。孤独な男優と高速のバットとでは、どちらに軍配があがるだろうか。もちろん、前者である。棍棒はわたしの頭の輪郭をトレースしたように変形し、持ち主である漁村の娘なる格好をした女はバットとわたしを交互に確めうろたえていた。

ただ冷えにひえいりて。

わたしはそのように話したとおもう。そのとき女は、焦燥を切らさずに足元の地面の掘削をはじめ、なにかスイッチのような物体を拾い、突起を傾けた。青紫色をした広大な空は瞬く間に無色の闇につつまれる。そののち、眼の慣れるよりさきにわたしの上部で蛍光灯が音をたてて発光し、閉鎖的空間の5メートル前に、小太りの男が椅子にすわったままショット・グラスをかたむけている最中の像が、わたしの眼の髄まで焼きつく結果となった。この男、顔はおよそ30代の若さを保っていながらも、頭頂部の禿山をながい横髪でかくしており、翡翠色のループ・タイをシャツにむすばせ、また、腹は不細工に膨れ上がり、腰のベルトはドーヴァー海峡の深さほどに長いものかとおもわれた。わたしは、かれの手にしているショット・グラスが、じつは、普遍的なコーヒーカップではないのかと検証しようとするが、残念ながらショット・グラスはショット・グラスの状態で保持されていた。

Hello Mr.

想像していたよりもずっと聴きとりやすい英語で呼び掛けるアスタバン氏。

アスタバン博士、と、わたしは言った。あなたの母語で話して結構です。

ああ、左様でしたな。

かれの声は肥えた身体にふさわしい豊穣なもので、特別なことに、きわめて自然なヴィブラートも効いている。

「ようこそ。はじめてのジパングはいかがです?」

「さすがです。安部公房を生んだ理由にふさわしい。くわえて“カフカ的”だと記されていただけあります。」

「それはよかった」

かれは椅子から駆体を持上げて、さまざまな機械にまじっていたラ・チンバリの美しいマニュアル・エスプレッソ・マシンを操作しはじめた。さて、コーヒーを差し上げようかね。

順序は洗練されていた。あらかじめ挽いてあったコーヒー粉をとり、タンピングしたのち、圧縮されたコーヒー粉をマシンにセットして長いレバーをたおせば、黄金色のエスプレッソが抽出される。ときを移さずに、かれはミルクをピッチャーにいれ、スチーマー部を空吹かしさせ、スチーム・ミルクをつくる。15の夏、ボローニャへ行ったときに同じ音がしていたことをなつかしんだ。アスタバン氏はふたつのあたたかいカップを合わせ、間隔や角度を調整しながらカフェ・ラテにしている。その姿は、晩年の指揮者に特有の脱力した貫禄に通ずる。最後にブランディ──コニャックだろうか──を少量入れたらば、画竜点睛のごとし、孔雀の模様が水面にあらわれた。

「お待たせしてしまったね。どこかで学んだラテ・アートは気にせずに、たのしんでくれたまえ。」

鼻をかすめた微風にはたいへんよい香りの純粋なカフェ・ラテ、そしてわずかに立つブドウ酒の気配。この小太りの男の手から傑作的な作品がつくられるものかと考えると、見事に陶酔してしまうのであった。わたしは、1秒に10センチメートルの速度でカップを口元へ移動させ、熱く神聖な液体をふくみ、じゅうぶんに吟味してから、ゆっくりと飲み込んだ。ひさしい、カーフィ・ブレイク。

かれはレコードで音楽を流しはじめた。民族打楽器の超絶技巧的な音楽。

何の音楽でしょう。わたしは問うた。

「ヤニス・クセナキスのパーカッシヴ・ワークスをカップリングしたものですよ。あと、このマシン(レコード・プレイヤー)は自信作なんだ。」

たしかに見たことのない複雑でリジッドなレコード・プレイヤーであった。アンプやスピーカーも、高級品にちがいない。打楽器の変則的なリズムの連続だけで、音楽に疎いわたしを没入させてしまう。

「別室にはノイマン社製カッティング・マシンと製盤機、プレス・マシンもありますから、塩化ビニルの原料と音源テープがあればレコードがつくれます。」

そういって、かれは椅子から立ちあがろうとはしなかった。

あなたの手にしているレターには、と間をおいてアスタバン氏は唐突に切り出した。

あるいはなにかを伝って、ぼくの名前は、〈セラー・アスタバン〉と認識されておられるはずです。

わたしはこれまでに感じていた疑問を添えて、はい。とだけ答えた。

「そのとおり、しかしぼくの名前は、すべてただしいわけではありません。半分くらい、偽りの仮面をかぶっています。本名は〈明日番世良〉というのです、これでもじゅうぶんに珍しい名前と名字ですが。」

あいかわらず、蛍光灯は無機質に振動し、クセナキスは部屋を補充する。

「ぼくにかんして謎におもっていることでしょう。仕方ないです。ぼく自身が秘密と謎のヴェールをかぶっているのですから。」

「秘密を秘密としてかくす必然性はどこにあるのですか? あるいは、その答えすらも──」

「そのとおり。シークレット。だいいち、博士、あなたはこの部屋にどこから入ったか、ご存知ですか?」

c

わたくし、アルヴァー・ミショー=マトゥリスは、エストニア・タリンにて生まれ育った。わたしの系図は、祖父が南米からエストニアに移住したとか、どこかにフランス人の血が混ざっているとしか、しらないのだ。

わたしは比較的近いタリン大学に入学し、地質学、人文地理学、物理・生物倫理学を専攻し、このときに〈異界研究〉をはじめて、いちおう修了したことになっている。当然ながら、多くの教授から白い目でみられるようになったのだが、同じ境遇の学生らと意気投合するようになり、共同研究をはじめたのが、いまから20年前のことだ。この分野はいまではエストニアの誇れるひとつの学問となって世界的に議論・研究がなされているのだが、それはわたしたち若き研究チームの努力の賜物であったと、自己愛的にも痛感している。さいきんでは思想分野との結びつきから発展しているようである。

〈異界研究〉とはなにか、つまるところ、東ヨーロッパ平原ほどの広大な丘陵に区画を敷設し要約する非常識な困難を多くのひとは知っているとおもう。わたしですら、コンテンツをまとめあげることはできない、が、もっともわかりやすい表現を用いるならば、「いかにして世界の裏側にある地図を計測するか」といえるのではないか。このフレーズはわたしの同胞にガールフレンドが問うたさいの、ひとつの応答であったのだが、わたしはかれらの無意識な概括を気に入って、以降この手の根源的な問いを説明するときの答えとして保存しているのである。「裏側」とは、「表があって裏がある」といった二元的なフィールドに固執しない。多元的・多次元的なものであって、アパートメントの壁の裏側からフロイトの意識にかんする裏側まであらゆる対象を総括しうる概念だと解釈していただきたい。〈異界研究〉の意義は、「世界平和」とか商業主義的な生やさしい目標をもたない。そもそも何のためにあるのかという問いは、今日のあらゆる学問に付属しているのではなかろうか。

d

アスタバン博士、と、つぎはわたしがアスタバン氏に訊いた。

「わたしはあなたに呼ばれてはるばる日本に参りました。個人的なアスタバン博士にかんする疑問は以前からありましたし、なにより情報がきわめて少ないようにもおもったのです。しかしあなたは、わたしに、直接レターをくださったのですから、なにか特別な事情があると察します。」

これは事実である。手許の日本地図のほころび具合が証左だ。

「さておき、東欧ではしられていない〈異界〉についての黄金の知識を、ぜひともご教授願いたく存じ上げます。」

そうだな。せっかくいらしたのだから、本題にはいりましょう。

かれは翡翠のかがやくループ・タイを掴んでいった。

そこのジャケットを着けて、ペンと紙をもって、外へゆこう。

わたしは案内されたままにアスタバン博士の家を出るのだ!

入った建物の出口がわからない例は、情事(do)のあと以来のことなのである。わたしは冒険心にみたされながら、かれに連れられて部屋を出た。弱々しいランプに照らされた、窓のなく薄暗い、洞窟みたいな石造の廊下を歩く左右には、あらゆる扉が設置されており、すべてがアスタバン氏の研究資料にまみれていることを考えると、寒さもあいまって身体にふるえるものを感じざるをえなかった。蜘蛛の糸がこべりついた、おなじく石造の階段をのぼり、突き当たりをかれはしらべて蓋──通常の壁にみえる──をあけた。壺のたぐいをどかし、藁や農具の転がっている部屋をわたりながら進み、最後の戸をあけると案の定、外は明るくはなかった。懐中電灯で背後の建物を照らすと、わたしの想像とはにわかにかけはなれた、小さな農具庫がそこに霊的に鎮座していた。

ぼくは、ここを〈城〉と、呼ぶ。

わたしはアスタバン氏のわずかな笑顔をはじめてみた。

「さて、紙とペンは持っておるね。電灯を消しなさい。」

折りたたまれたように明かりを失った夜は、シェイクスピアのあらわした死霊の闇にあらず、それはやさしく投影されているようで、美しい。空は、青空とは異にした深淵なる濃紺を呈していた。星月の光は、わたしたちの影をも忘れはしなかったのだ。

かれはポケットから煙草を取りだし、エス・テー・デュポンのライター──これは意外に感じた──を鳴らして喫んだ。ハイライトはわたしたちにも知られているたばこである。つられてわたしも、きわめて自然に5箱に増殖したゴロワーズから一本を取りだした。

突然、しかしゆるやかに、かれは詩をうたいはじめた。

夜の静寂は虚無の星

満ちぬ月さの空いた腹

血管のひとつにつながれた

カンバスを無色に溶け込ませ

世のしらべは

インクの隙間に

神をみつけなさい

夜の静寂は虚無の星

満ちぬ月さの空いた腹

この詩がなにを示唆しているのか、わたしにはしれなかったが、悪夢を象徴する闇はここには、たぶん、存在していない。されど寒空のもとに身を置かれると、なるほど個々の音の生きた振る舞いが、たしかな運動へと変容してゆくのがわかった。音数は少ないものの、豊かさの面ではタリンよりもすぐれている。虫の音がもっとも優位にたち、遠くの鉄道のレールを踏む音がつぎに、風、植物、わたしたちの呼吸、わたしたちのたばこの燃焼、そしてわたしの鼓動が聴こえるようになる。

そうだ。それをいま、書き記しなさい。

アスタバン氏は風紋のようにささやく。

おのれにすらもわからない、謎と、暗喩にみちた、記号の庭。

抽象性のたかいデッサンに、手数は伴わなかった。わたしの腕が、わたしの地図を書き上げ、わたしはその様子を観ているようなのだ。ひたすら、個人的な感情に集中する。それは音をとおして、闇夜に身体をなげいれる行為に似た儀式なのだ。

気がかりだったことに、アスタバン氏の腕が震えていた。何がかれを震わせているのだろうか? 対象のしれぬおびえなのか、寒さのかじかみか、わたしにはしれない。「セラー・アスタバン博士の振動音」とスケッチ・ノートに記録しておくことにした。

●

それからわたしたちは、形而上の地図を完成させ、来た道をゆっくりと戻り、ふたたび博士の研究室にてより専門的な話題の会談をおこなった。異界観測機のバグによる挙動が、実験における観測値をはるかに上まわるスピードを記録したという報告が、今回のメイン・プロジェクトであった。

ときどき、行方不明とおもわれた女中がわたしたちにミルクティをつくってくださった。

失礼なことをうかがいますが、とわたしはひそやかにアスタバン氏に言った。あの方は奥さんでいらっしゃるのですか。

いや、妻はいなくなったよ、10年もまえのことだけどね。ぼくは関係をもたない二人暮らしはべつに問題とはおもっていない。

やはり、女中なのだ。弱く身構え、おどけており、──アスタバン氏とくらべて──やせこけた身体は、いわゆる女中のステータスとして地球を結わえる紐のように世界共通なのだとおもう。

アスタバン氏は、ときどき、再び震えることがあった。そういうときはたいてい、話をきいてわたしが感銘したとき、おおいに納得したときに限られているみたいなのだ。嬉しさに震えているのか? あるいは、そうなのかもしれない。感情の単純な性はかれらしくないのだが、ひんぱんに欲情するようなひとにもみえない。ルイス・キャロルやモーリス・ラヴェルのほうに近く属するタイプの人間だと感ずる。彼らに共通するのは、天才的な魔術師であるということなのだから。

それにときおり、ここがほんとうに日本なのか、猜疑的になる時間がわたしにはあった。神社も、竹林も、雅楽も芸者も、みていない。D.T.スズキ(鈴木大拙)の説く日本より、ロラン・バルトが体系づけた帝国のイメージにちかいのかもしれない。だいいち、アスタバン氏は日本人なのか。たまたま日本語をはなし、日本人の顔をした、ひとりの無所属的な人間ではないのか。かれは、ただ地に足をつけているだけにすぎない。

「さて、日も越してしまいましょう、ミショー=マトゥリス博士。きょうはほんとうに心身ご苦労さまかと存じます。瞼をあわせましょう。あしたは早くも遅くもないのです。」

数秒の間。

「あらためて、ジパングへようこそ」

わたしは研究室の隣部屋に移され、ととのったベッドで横になることにした。

●

夢をみていない──意識はじゅうぶんに覚醒している──はずなのに、眼を瞑るとあらゆる風景やひとの流れが、クセナキスの想像上の打楽器作品をバックに高速かつ断片的におそってくる。論理的で構造的な譜は、プレイヤーのフィルターをとおして乱雑なカオスを導きだす。都市の順路もダイヤグラムもまたしかり。あるいは、生物の身体構造は、それらすべての道理の基準になっているのかもしれない。

〈謎と暗喩にみちた記号の庭〉とはなんだったのか。きわめて、もろく、繊細な印象をさいしょに感じた。アスタバン氏を大型トラックのタイヤゴムにたとえるならば、「記号の庭」はそのなかに浮くひとつの埃のようなものだ。それほどに印象を違えている。かれの余戯と異界研究は関連性をもつのだろうか。そして、この、一通のレターに呼び出されるべき人物は、わたしでふさわしかったのだろうか?

夜の静寂は虚無の星

満ちぬ月さの空いた腹

別世界線のわたしはいま、どこでなにをしているのだろう。

観測には不確定性がともなう。理を詰めるほどに、根源的な地平に回帰してゆく。

世のしらべは

インクの隙間に

神をみつけなさい

ああ、人間を創り賜れた神に不幸あれ。わたしはなにか見過ごしているのだ。わたしの手ではとどかない、わたしをつくりあげるなにか。そして、わたし自身の必然性について神なる視点をもつもの。そのとき、なにかにひらめいた気がした刹那に、意識は夜闇の彼方へと消えていってしまった。

e

タタタン

これはベートーヴェンの交響曲の擬音ではない。この身体が勝手に飛び起きたという事は、イレギュラーが発生したケースがほとんどなのだ。この音は、鉄道のレールをまたぐ音ではなく、クセナキスのドラムの音でもない。不確かな事はない、自動小銃の発砲。世界で最もよく知られているブツ──ミハイル・カラシニコフのAK-47──に違いない。これまで何千発の発砲音を聴いてきたと思っているのだ。しかしながら、音の種類、音の間隔は、間違いなくそいつの楽理として植え付けられているはずなのに、不思議な軽やかさがそこに伴っていた。

なぜ、銃声が聴こえたのか考えてみた。第一に、私の聴き聞違いではない事は確かである。わずかに精神の緊張をきたしているのだから。次に、これもアスタバン氏の愉快な悪戯なのかもしれない、という事。あれだけの研究にAK-47を使わない状況は無いのだろう。しかしその場合、誰に、何に向けて彼は銃口を見せたのだろう? 最後に、極めて確実性の高いケース、撃たれたのは、当のアスタバン氏であるという可能性だ。まずこの城には男二人と、あの女中がいる。しかし、彼女が銃の鍛錬を重ねているようには到底思えないのだ。護身、誤射の可能性も否定できないが。

満月の夜、一匹狼が高らかに咆哮を夜原に響かせたときのように、私の中で幾年ぶりかの血の沸き立つ感情があった。ベッドから身を脱し、身体から発せられる音を限りなくゼロに接近させ、極めてゆっくりと、現場へ向かう。心臓の鼓動も今は聴こえない。部屋を出ると、当然のように石造の薄暗い廊下があった。銃声は、左隣の部屋から聞こえたのだ。アスタバン氏の部屋の扉。杢目の美しい使い古された材木。この戸の向こう側には、結論が鎮座しているはずなのだ。ひとつふたつの呼吸をおいて、古木でできた境界を、蝶番が音を立てない開け方をして開ける。蛍光灯の電子的な明かりは、初めて──突然に──ここに来た状況を思い出す。その下に

f

照らされていたのは、7.62×39mm弾の空薬莢が4個、ミルクティの飛沫、なにより、ある特殊な人間の普遍的な形態をして、いすからくずれている姿。すべての生物は、いかなる職業の人間も、スポーツ選手でも魔術師でも神であっても、さいごというのは、むなしくて、か弱いオブジェクトと化してしまう事実をわたしはしっているが、例にもよってかれもまた、循環機構の停止した一点もののアートワークになりえてしまう現実に、数秒間ほど困惑した。たとえるならば、この日本に身近な地震のような感情のさなかに、わたしはいる。震源地の岩石類の崩壊がすべてを開始させ、地震として実感させるまで、あるいは活火山の噴火や津波の到来までには、じっさいにタイムラグが存在する。きたる初期微動のおとずれまでに、わたしは

g

【事を処理せねばならない】

セラー・アスタバン、もとい、明日番世良。無惨な容貌でここに眠る。4発の被弾。特に首筋の1発目と額の4発目が致命的。すべての弾は身体の対称軸と一致しており、スナイパーのライフルの操作に手慣れている事が窺える。無念だ。感情の第一波が陸に乗り上げるまでに、アルヴァー・ミショー=マトゥリス、私は、彼が正しく天に召されるよう祈り、同時に罪人に然るべき罰を与え、そして生じた現象を、事の顛末を解明する義務がある。

今、私の背後にて空気の僅かな移動があった。有機的な身体と、無機的な物質とが共生している時の気配。しかし、直感に通じたその空気的な軽やかさが背後にも感じられた。空薬莢からして、私の背後のスナイパーは間違いなくAK−47を所持しているのに、だ。この人間を、浮遊のスナイパーと名付けた。時間を止め、現状を冷静に推察する。アスタバン氏・私・浮遊のスナイパーが直列構図を形成しており、浮遊のスナイパーは一方的に私らに銃口を向けている。対して私は視界にアスタバン氏が見えるのみで、背後の実態は振り向かない限り認識できない。ところがこの部屋に漂う、微量でありながら絶対的な殺気は、私のものではなく、背後のスナイパーから発せられている。アルヴァー・ミショー=マトゥリス、ここに死す。というシナリオが予め設定されているかのようだ。

私は決意を固めた。ジャケットに隠された右ベルトの拳銃を意識する。単発の中折れピストル。一発だけ装填されたマグナム弾は、物語すらも破壊する。

頭の中でヤニス・クセナキスのパーカッシヴ・ワークスが警鐘のように鳴り響いている。

私は右手でトンプソン・センター・コンテンダーを抜き、銃口を前面に構え、静止の状態を保存するように身体を後ろに振り向ける。フィルムに焼き付いた最初の光景は、背の低い、ブラックマスクにブラックジャケットで身を包んだ浮遊のスナイパーが、今に私に向けてAK−47のトリガーを引いている瞬間であった。

二つの銃口が互いを睨み合っている。

私は一瞬、「この人間は殺してはならない」と見知らぬ誰かから命令されたような感覚に陥ったのだが、関わらず、引き金にかけた指を爆発的な瞬発力をもって手前に移動させた。マグナムは一寸狂わない直線を描いて、向こうのライフルの発射を待たずに顔の中心に直撃する。

致命的なヘッドショット。

そして時間は、元のように1秒を1秒として提示を始める。

世界は正しく時を刻む。

h

浮遊のスナイパーは狙撃の姿勢も優れていたためか、被弾後はライフルを床に落とした状態の姿勢で仰向けに倒れていた。この人間のヴェールを剥がしてやりたいという好奇心よりも、まずは状況を呑み込むための検証を行わねばならないし、今の正しい世界では先刻の「この人間は殺してはならない」という警告──にしては優しい響きをしていたように思う──がより頭に引っかかるので、このままにしておく事した。

従って、二人の人間の普遍的で神聖な形態が完成されたのだ。アスタバン氏と、浮遊のスナイパー。後者は一体誰だったのか? 疑問に耽った際に、浮遊のスナイパーに該当しないであろうあの女中の事を思った。彼女は未だに眠っているのだろうか。あるいは、この人間が女中の劇的な真の姿であるというのか。この悩ましさは大変暗示的に思えた。

ひとまず、二つの死体を背に部屋を出て、広大なアスタバン氏の城を徹底的に一部屋ずつ探索する事にした。依頼者が死んだ依頼には、被依頼者がその応答に責任を全うせねばならない。始めに、アスタバン氏の部屋から、私の寝ていた部屋とは異なる方向の隣部屋の戸を叩く。案の定、返答は返って来ない。ノブを廻した時、間隙から錠突起が見られなかったので、思いのままに、ドアを向こう側へ開ける。

そこは、何の変哲もない、部屋という部屋に違いなかったはずなのだ。私は何を見てしまったのだろうか。照明はついていないことが空き部屋のセオリーなのだが、一面純白の限り、いや、これは色彩が設定されていないというべきか、床も天井も機材も家具も何もかも、未設定色に彩られ、その全てのオブジェクトは立体性を欠いており、グリッド上の輪郭線だけの構造物でしかなかった。この状況を説明する事は例えのないほどに困難である。俗に言えば、驚嘆と困惑の最上級格に属するのだろう。アスタバン氏が、こうしたエキセントリックな一室を研究室の右隣に作る可能性も否めないのだが、私はあまりに特異な状況に不意に侵入した、という印象がどうしても拭えなかった。本当にこれも、アスタバン氏の愉快な悪戯にカウントされるのだろうか。

部屋は、その床は、仮にも床としてあるようなので、私には前進ができた。白木でもリノリウムでもオパールでもガラスでもない床──そしてこの部屋全ての物体──は、闖入者の影も姿も反映せず、「虚無」と仮に名付ける私が恥ずかしくなるような、ミニマルの究極還元体として定められていた。更に困惑した事に、ポケットのゴロワーズ・カポラルはいつの間にか10箱に増殖していたのに、そのうち9箱も、この部屋内部と同じような色に変色していたのだ。

ホドロフスキーのミメーシスですら容易く実行してしまうとは。

と、冗談で言ったつもりも、明らかにこの一帯は、ホドロフスキーのそれを超越している。

差し詰めこの部屋には、何もないすら存在しない事実が判明したのだ。

続いてなお、隣の部屋も、またその隣の部屋も同じように、何もないすら存在しない現象が公然と適用されていた。アスタバン氏の研究室から入口に至る階段を横目に、反対側の廊下も調査して、研究所の廊下を一巡し、再び研究室に戻るまでに、イレギュラーを二つだけ発見した。

一つは私が寝ていた部屋、私の寝た形跡のあるベッド、その他の家財道具、床と天井も当然ながら正しい色彩を纏っていた。少なからず安堵と懐旧を覚えたのは、亡き隣人に失礼であっただろうか。

もう一つというのは、その部屋のまた左隣、相変わらずのレイヤーの中に一つ、曲線的なオブジェクトが配置されていた事だ。人間工学における身体のモティーフ・マネキンに類似していたので、これは人間が還元化したものだと判断した。極端に瘦せたデフォルメを施され、胸元にはっきり「maid」とあったので、身元が瞬時に判明した事はいうまでもない。ただ、私はこれを女中だと断定できない。理由は、このオブジェクトにはかの漁師娘風の、ミルクティを運んで来た時の面影の一切を失っており、部屋自体ももぬけの殻のオーラを放っていたからなのである。

調査結果としては、この研究所の内部では、石造の廊下、階段、アスタバン氏の研究室、私の寝室のみが正しく、現実的であったのだ。

私は残る謎を解明するために、改めて研究室に立ち入った。浮遊のスナイパーは硬直を開始していたので、合掌を経て丁寧にマスクと外套を脱がせた。中国風シャツの貝ボタンの上に、銃痕の一つついた顔は、かの女中そのものであり、かの女中そのものであった。

私が困惑しない訳がない。なぜ、浮遊のスナイパーは女中なのだ。すなわち、女中は実際のところ極度に類似した双子であり、スナイパーは姉妹のいずれかであった、となればアスタバン氏の発言と矛盾する。別の考察は、そうだ、幽体離脱の可能性だ。あの部屋のオブジェクトは「私の思っていた女中の姿」だけが取り残された姿であり、「私たちを殺戮する機能をもった本来の女中」が浮遊のスナイパーとして分離したのかもしれない。幽体離脱の原理は、非科学の形而上学的・心霊主義的な説明でしかならないが、仮説としては一理あるように思われる。体外離脱の場合では、AK-47などの重量物は持てまい。

幽体離脱。と呟く。手札を失った気分で。

私は今、何をすべきなのだろか。どこへ行くべきなのだろうか。

i

石造の現実的な階段を上り、突き当たりの蓋を動かし、壷の類いをどかして、納屋から外に出ると、そこは放射冷却がなされた幻想的な朝焼けであった。サンライズは丁度私の前面直線上で起り、入射角の小さい日光は納屋の奥の壷の裏側の階段をも照射する。

しかし、アスタバン氏と同行した夜よりも音が極めて少ない。私の歩く音と、私の鼓動の音のみ。

周囲の枯れ田園をよく観察すると、幾つか──それは死角の場所にとりわけ散見された──あの現象が発生していた。その部分だけ太陽光の摂理に反しているので明確であった。

本当に孤独と化してしまった男優アルヴァー・ミショー=マトゥリスは、レッド・カーペッドを思索と諦念をもって歩む。一歩一歩は、人類の偉大なるそれかもしれないし、世界の終焉後の忘れ物だったかもしれない。私を睨みつけた農夫も、若い田舎の女子学生も、もう存在しない。

故郷に帰れず、極東の地で死んだ天才の抜け殻と暮らすのは、悪くない訳が無い。何がセラー・アスタバンだ。普遍的な人間ではないか。

私は幾十年ぶりかの涙を流した。アンビヴァレンスな熱い液体であった。朝日は何も言わないし、もう何も言えないのだ。木造駅舎のなかで、最後の両切り煙草を吸いながら、ヴィヴィッド・ピンクの色をした得体の知れない箱に感情的になってしまった。鉄道の歪んだレールは、両方向ともある程度先に虚無と化していた。二度と、このホームに列車が入線する事はない。

夜の静寂は虚無の星

満ちぬ月さの空いた腹

血管のひとつにつながれた

カンバスを無色に溶け込ませ

世のしらべは

インクの隙間に

神をみつけなさい

夜の静寂は虚無の星

満ちぬ月さの空いた腹

ゴロワーズを失った私は、最後に、例の箱を最大級の力で破壊した。

j

しずめるための薬理を。

そらはすきっと晴れわたり、宇宙をミルクで割ったような空色をていしている、ようです。

あらゆる場所のあらゆる日時に、じぶんなりの「スケッチ」をノートに書き留めること。これがひとつの治療、〈しずめるための薬理〉の準備。

「音につらなり、世界をしらべる」という、美しくも、ありきたりの/使い古さるた/スノッブな方法を用いて、ひとまず、この闇の底面から一時的に抜け出そう。耳を掃除する準備をわすれずに。

はじめに、自転車を走らせて、“近辺”よりもとおいどこかへ出かける。なるべく静なところへ。

荷物は軽く、ノートとペン、カメラ、からっぽなじぶんが揃っていればじゅうぶん。

自転車を停めて降りる。スタンドを立てる。

そのあとはただ、ゆっくり歩いたり止まったりを、なすがままに、海月のようにおこなう。いちばん重要なのは、「音をしらべる」こと。「調査する」でも「調べを聴く」でもない──いや、中庸のニュアンスを連れて。

あらゆる音に触れる。まず15分間はシニフィエを付加してはならない。

音の散在の意識、ヴェールに囲まれ包まれる安泰を感じよう。

なれてきたら、音をさがしにゆく。耳鳴りからとおいとおい風切りまで、周波数のレンジは幅広く、音の名前や意味をしだいに解放させる。彼らがどこから来てどこへゆくのか、ぼくは気になる。そのときに、蛇のような字と記号を、B5のノートにひっかいて、架空の通路をつくりあげる。体裁はさまざまで、路に限るものではかならずしもない。

つぎ、認識世界の中心を、自分から周囲の見えざる音たちにスライドさせてあげる。のぞむべきは、あらゆる音と現象とが、認識の源泉と等価に共存するシテュエーション。

そして、あやまった解釈で進行しよう。ここで煙草をとる。重めに、くらめくほどに。

しだいに、むこう側から音がやってくるはずだ。音はぼくに衝突して、貫通と反射にわかれるのを確かめる。流れがゆるやかになると、衝突は邂逅にかわり、対面、そして会話に。接触にはやさしさと緊張を保つように。

もう地図は書かなくてよい。

世界が蜘蛛のいない蜘蛛の巣になって、そのどこかに、ぼくはハンモックにゆれる体験をしている。

しばらくして、眼に色があたえられ、ゆめうつつの響きのあいだで、思い出したように、シャッターをきりましょう。

一瞬だけ、世界が凍りつくのをがまんして、あたたかさを認めて。

ぼくはまもなく、からだがほころび始めて、蜘蛛の網の、その糸と糸のあいだに溶け込んでゆく。

風の匂いを再発見する。

ぼくは粉塵へとかわり、緑青のいろをした音の世界に、ばら、ばら、とひろがってゆく。すると、さーっと軽やかに走る音のあとに、風紋をこしらえた。

●

環状線の重心にて気がつく。

およそ100年間あけ放しの長時間露光の、都市の中央で。

半透明のひと、半透明のインフラストラクチュア。

バターになった電車と自動車。

チャールズ・アイヴズにも負けない数々の音のレイヤー。

晴天のなかに、雨と雪。

夜と昼。

●

隙はないようにおもわれた。しかしきみは、階梯を降りられたのだ。

ぼくにはジェラシーすらあった。

うしなってからでは遅いけれど、ひとつ、「ゆめうつつの響きあいだ」に実行できた事実は認めたい。

回転する独楽の中心に、ほんとうに小さな穴があいていても廻り続けるように、このケースは一概にソリッドとはいい難いものだったのだ。

すてきなファッション・センスの持ち主であるきみに、あらためて感謝しよう。

きみのしらないところできみが殺されたら、この問題の意図しない解になれる。

ぼくの名前を載せることはいまでも後悔しているが、それでも、翻る必要があったのだ。

しずめるための薬理。

別世界のそのまた別世界に、ゆくための。